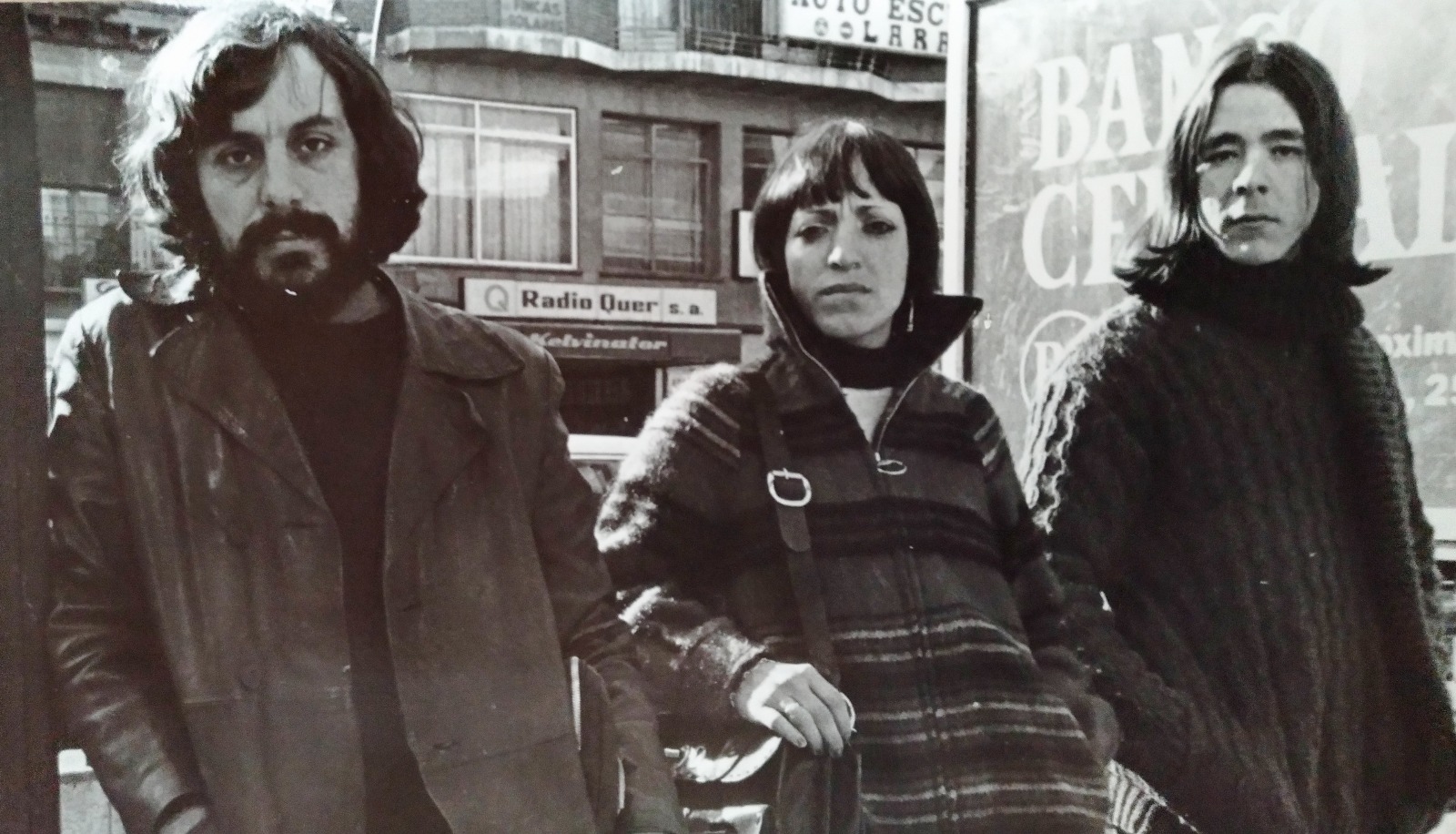

De izquierda a derecha: Jesús Vicente Aguirre, Carmen Medrano e Iñaki Ramos.

Jesús Vicente Aguirre González ha publicado De algunas cosas me acuerdo… (Pepitas de Calabaza, 2025). Se trata de una autobiografía que pretende ser un reflejo generacional. Una historia de activismo, música y migración.

«¿Por qué iba a contar mi vida? ¿A quién le puede interesar?» Con estas preguntas a sí mismo comienza mi conversación con Jesús Vicente Aguirre. Sin embargo, la editorial Pepitas de Calabaza se interesó por la historia de este cantautor y escritor riojano, así que desarrolló la idea y la completó con la búsqueda de fotografías. «Cuando el yo está reflejado en los demás, es una autobiografía generacional», explica sobre la idea de Stefan Zweig en El mundo de ayer (1942). Pensó que su generación también ha vivido «un momento tremendo, no sólo la dictadura sino, sobre todo, la lucha por acabar con ella».

Aunque comenzó como una historia que acababa en 1979 con la muerte de Carmen y las primeras elecciones constitucionales, este relato abarca desde 1964 hasta nuestros días.

La música

El hilo conductor que subyace en esta historia es la música. Si hay un grupo icónico en el folklore riojano, ellos son Carmen, Jesús e Iñaki. «Nosotros nacimos con lo que se llamaba entonces la canción moderna, aquella que nos llegaba de Italia o de Francia, y por supuesto The Beatles». Cuenta que esa música era una especie de luz que se les encendía en la oscuridad de la dictadura. «La vida económica era de sálvese quien pueda, y la vida cultural… qué te voy a decir». Así que estas canciones les hacían ver que había gente que percibía las cosas de otra manera. «Nos abría otro mundo. Todo aquello era un principio al que nos agarramos desde los quince o dieciséis años con nuestras guitarras».

Y, con estos mimbres, Carmen Medrano y Jesús Vicente Aguirre, una pareja de novios, empezaron a cantar como una manera de reivindicar derechos. Más tarde se uniría Iñaki. «Estábamos por Europa. Le conocimos en un acto en Kassel al que nos invitaron a cantar. Había una representación de las Juventudes Comunistas de toda Europa, e Iñaki era el representante de las juventudes de Alemania. Cuando lo conocimos ya nos habló de su grupo. Era hijo de inmigrantes españoles en Alemania». Los invitó a tocar en un concierto en Núremberg y, a partir de ahí, se unió a ellos. Tenía 16 años.

El autor relata cómo a través de la música se expresaban las reivindicaciones. «Hasta las primeras elecciones democráticas en el año 1979, los voceros eran los cantautores que nos subíamos en remolques para transmitir lo que, al fin y al cabo, ya estaba en el ambiente».

Los capítulos

Cada uno de los capítulos que componen este libro tiene como título el nombre de una canción. Los cuatro primeros señalan el desarrollo del libro.

En primer lugar, nos encontramos con D’un temps, d’un país de Raimon. «En ese capítulo hablo de un tiempo que nos tocó vivir. El tema de la educación, esa espada flamígera del nacional catolicismo con la que siempre te daba o te amenazaba…»

En el segundo capítulo nos guía Blowin’ in the Wind de Dylan. «En esa fase ya nos hacíamos preguntas». ¿Cuándo dejarán de matar? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar? Había muchas preguntas en el aire, y las tenían que buscar.

Seguimos el camino hacia el tercer capítulo y topamos con ¿De qué lado estás? donde vemos que toca posicionarse. «Empezamos a escuchar música latinoamericana, canciones sociales, y aquí comenzó a sonar Paco Ibáñez y otra gente. Esta es la corriente que nos llevó, y a la que nos sumamos».

Llegamos a ese cuarto capítulo que, según su autor, termina de marcar el rumbo. Lleva como nombre Streets of London, de Ralph McTell. «Nos habíamos ido a París. Dejamos esta España que nos aprisionaba». En esa fase, recuerda conciertos para miles de españoles que habían emigrado de su país.

La emigración

Jesús Vicente habla de la emigración como otro elemento tácito e importante en la historia. «Hay mucho indocumentado en nuestros días que no se da cuenta de que España es un país de emigrantes. Que nosotros, en el siglo XIX, fuimos a América para buscarnos la vida, y en el siglo XX a sitios como Francia o Inglaterra. Ahora, lugares como Bélgica…»

Ellos, en su día, salieron con un pasaporte de turista. «A mí se me caducó y no me lo renovaron hasta que murió Franco. Así que puedo decir que estuve en Europa sin papeles». Es por eso por lo que reprocha a quien se queja de que vienen inmigrantes a España. «Somos un pueblo de emigrantes, pero sobre todo somos un mundo de migrantes». Pone como ejemplo más claro el hecho de que, desde su nacimiento, nuestra especie no ha hecho otra cosa que moverse por el mundo. «Hay veces que la propia estructura del lugar en el que vives no te deja otra opción que salir a buscar lo que necesitas».

Así que, de manera abierta, este libro también es un canto a la migración, a la solidaridad y a los lazos creados en ese contexto.

Compañeros de música y exilio

Joaquín Sabina, Labordeta o Carbonell son nombres que aparecen en esta historia como colegas de fatigas, de activismo o musicales. «Toda esta gente tiene su importancia en el libro porque hemos compartido escenarios, formas de vida, momentos duros, momentos alegres… Todo esto alimentaba ese espíritu. No éramos los fundamentales, pero estábamos en el fundamento de ese mundo que queríamos».

Recuerda a un Sabina atado y maniatado en Londres —concepto que se desarrolla en el libro— y su regreso a España en julio de 1976. «Le estábamos esperando Carmen y yo, y los padres de Lucía, la que sería su primera esposa».

Les alimentaba Lorca, Machado… pero también la música. Jesús Vicente rememora de manera sentida al cantautor vasco Imanol. «Con él hay historias muy duras por lo que significó que le dejaran fuera de juego. Sin embargo, cuando murió, todo el mundo en el País Vasco se quiso acercar. Hasta el Cantábrico enrojeció de vergüenza».

Pero no se olvida de la gente que ha estado siempre alrededor. Gente como la del Rebaño, que considera el sustrato de donde obtuvo el alimento.

Muchas de las personas que aparecen en este libro, repleto de anécdotas, han ido muriendo con los años. «Gente como Javier Krahe… Quería contar cosas sobre ellos y otras personas con las que habíamos compartido parte de la vida. También es su historia».

La mirada de hoy

En la última década se ha incentivado el revisionismo sobre la transición. A veces, se trata de un juicio con la mirada y el contexto actual. Por una cuestión generacional, le pregunto si lo ve justo. «La Historia está para explicarla, no para juzgarla», contesta. «Aunque yo no estaba, te puedo garantizar que con Carlomagno no había derechos humanos, ni con los romanos, ni con Hernán Cortés. Por desgracia. Pero lo peor de todo es que, cuando los empezó a haber —a partir de la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial—, llegaron los sesenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se crea la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para mantener la paz, y… ¿Qué quieres que te diga? No es ya la guerra de la ex Yugoslavia, sino el Sudán, los lagos, ahora Ucrania, por supuesto Gaza… Si eso son los derechos humanos, si eso es a donde el mundo está yendo… Para, que me bajo».

Con todo esto, me intenta transmitir y me aclara que consiguieron lo que pudieron con poderes como el militar en continua tensión. Ahora, dice, nos encontramos bloqueados y con movimientos que pretenden volver para atrás. «Es duro, pero debemos seguir empujando, como dice Labordeta, por si puede ser».

De algunas cosas me acuerdo… no es sólo una autobiografía, sino el reflejo de una etapa de este país. El de Jesús Vicente es un testimonio colectivo que rebate de manera implícita los discursos revisionistas sobre el franquismo. Una historia de lucha social, dispuesta a conectar generaciones a través del relato.